ونحن نحتفي بصديقنا الشاعر الدكتور عبد الله الطني، الآتي من رحم الفلسفة، يتبادر إلى أذهاننا على التو، سؤال ملح حول علاقته بالشعر، وعلاقة الفلسفة بالشعر، استنادا إلى موقف أفلاطون وسقراط من الشعر. ذلك ان الأول استثنى الشعراء من جمهوريته. والثاني لمح إلى عدم اهتمامه بالشعر والشعراء قائلا : “لا يدخل كليتي إلا من كان مهندسا”.

والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه هو : كيف استطاع الشاعر، أن يتجرد من عباءة الفلسفة، ويتمكن من مصالحة الفلسفة بالشعر، أو يقرب بين لغة العقل ولغة الوجدان.

وقبل الحديث عما يتضمنه ديوان “معلقات “سجلماسة” من تمظهرات شعرية، يجدر بنا أن نقف بداءة على بعض المؤشرات التي من شأنها أن تخيب أفق انتظار المتلقي، وتذكي شرارة استفهاماته النقدية، فينخرط إيجابا في فهم هذا العمل الأدبي، الموسوم ب”معلقة سجلماسة”، بكل ما يمكن أن يرشح عن ذلك من تأويلات.

ومن هذه المؤشرات التي بالإمكان جدا أن تشكل مفاتيح الديوان :

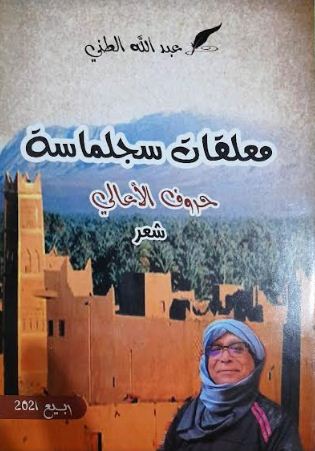

– صورة الغلاف: بما توحي به القصبات المرابطات، وما تخفيه واحات النخيل الخضرة من دلالات طبيعية وتاريخية واقتصادية وسياسية.

– صورة الشاعر عبد الله الطني، وقد انتشى بكوفية الصحراوي دون عقال.

– مطبعة سجلماسة التي تصادق طبعتها على ما للشاعر من وشائج متينة، وعلاقات حميمة بمدينة سجلماسة العريقة.

ولئن بدت هذه المؤشرات شكلية، فإن من شأن حضورها أن يميز علاقة شكل الديوان بمضمونه، ويحقق فكرة : المضامين تفجر الأشكال، وتثبت ما للديوان من علاقة جدلية بين المبنى والمعنى وبين المعنى ومعنى المعنى.

وتحت فضاء عنوان الديوان، تمكن كما تزمن حروف الأعالي، منبئة في مسطورها، بجديد عدد معلقات الديوان، وطريقة بنائها، وثراء إيقاعاتها، وعمق تأملات صاحبها، على غير معتاد ما عرف لدى أصحاب المعلقات السبع أو العشر من مواصفات. هذا وقد تصدرت العتبات الداخلية ل”معلقات سجلماسة”، شهوات عديدة، من قبيل شهوات الشموس وشهوات الأقمار والأنهار والسجون، وشهوات الكتبان والرمال، وشهوات”معلقة الأطلال”، تعقبها “معلقة إيكطاط”، و”معلقة النخيل”، ف”معلقة الوطن” و”معلقة مكونة” وغيرها من معلقات حروف الأعالي، العالقة دوما بفكر الشاعر وقلبه ووجدانه. هذه المعلقات التي لن تكون، في البدء والختم، إلا نتيجة رحلة في الزمان والمكان، واستحضارا لذكريات خالدة، واحتفاء بالموجودات، معشوقات شاعر يملك ناصية الشعر حد اقتراب القول فيه ما قيل في الشاعر المعري : شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء . بهذه التوصيفات، سيحتفي الشاعر الطني في رحلته الشيقة الشقية، بأطلال “معلقات سجلماسة”، مستذكرا ما عجت به ولا تزال، من معالم الجمال والجلال، وما رشح عنها من أبعاد نفسية وحضارية وإنسانية، يتغنى بها كما لم يتغن الشعراء قبله. فإذا كان الشاعر قيس ابن الملوح قد قال متحسرا :

وما حب الديار شغلن بالي

ولكن حب من سكن الديارا

فإن الشاعر الطني بخلافه، اشتهى من أطلال سجلماسة كل ما فيها ومن فيها، بكاها بخطاب ثوري آسر،في تحسر غير مسبوق، معبرا عن موقفه من أمجادها وبطولات أهلها والسلاطين، واحتفاء بمعالمها الإنسانية والحضارية، من خلال مبادرته تشغيل الذاكرة واستحضار ما علق بها من لحظات الزمن الجميل، عبر وسيلة الاحتفاء التخييلي. تلك عنده نعمة الشعر وفرحة الوجود، والثورة على المحو الذي عرفته ديار سجلماسة. فعن طريق الرؤية الفاحصة الماتعة، والقصائد العاشقة، والتفكير التأملي الوقاد، سيجدد الشاعر مؤثثات المكان، حتى يتقاسم مع المتلقين، فرحة الشعر ولذاذاته، ويشتم وإياهم عبق التاريخ وجمال الطبيعة، وعرق المحرومين ودموع الحزانى. هنا بالذات، تتحقق لدى الشاعر فرحة الشعر، في شهوات المعلقات وحروفها الممتدة بين إيقاعات الزمن الماضي والحاضر والآتي.

في التجلي الشعري:

لقد ارتأينا أن نلامس، موضوع التجلي، استجابة لرغبة دفينة في نفس الشاعر، واستدعاء لشهواته، التي طالما أعلن عنها اكثر من مرة. يقول في ص: 7 من الديوان: “هي احتفاءات واحتفالات شعرية، وفرحة وجودية بنعمة التجلي”.ويقول في ص:21:

” تاء التجلي وتاء التكوثر

تاء التبريز وتاء التحليق

فلكم في صمت الأطلال

من كلام وكلام

لم ولن

تستطيعه اللغات ولا رياح الجهات”

ولذلك رأينا في ركوبنا مصطلح التجلي آفاقا رحبة للتفسير والتأويل، يتيح فهم هذه الوترية الشعرية، التي قرر الشاعر أن يعزفها كما عزفها “بألحان الحضور النابض الشفوف”(الديوان.ص:2)،

المشبعة بكثير من الشعرية والتأملات الوجودية.

إن التجلي لغة من تجلى يتجلى الشيء، أي ظهر وتكشف، وتجلت الحقيقة إذا بدا أمرها واضحا للعيان. ومنه تجلى المكان إذا علاه. واصطلاحا يعني ما ينكشف في قلب الصوفي من أسرار الغيوب وإشراق في الذات الإلاهية وصفاتها. وهي حالة من حالات التصوف والعشق الإلهي.

يقول أبو حيان التوحيدي، معرفا بالتجلي:”أن تذكر لكل واحد ما لاح منه لعينيك وتجلى لبصيرتك”. وقال عمر الخيام، في نفس القصد، معبرا عن فلسفة رفض الظلم، داعيا إلى الحب والصفاء:

قالت الوردة : لا خد كخدي في البهاء

فإلام الظلم ممن يبتغي عصرا لمائي؟!

فأجاب البلبل الغريد في لحن الغناء :

من يكون يضحك يوما يقض حولا بالبكاء.

أما التجلي الشعري كما يفهم من”معلقات سجلماسة”، فيراد به ارتقاء المبدع إلى عالم حالم، يسمو فيه عن الواقع، وينصهر في عالم اللاوعي ومخاضاته، جامعا في كتابته بين الباعث الداخلي والباعث الخارجي، ارتقاء لعالم الجمال والجلال والحرية والأنوار.

ومن الأشعار التي تحمل نفحة التجلي الشعري قول الشاعر عبد الله الطني:

إقرأ ما في البهجة يا حلاج الحال

فمالي تحت الجبهة إلاك

هاقد وضعت تحت العالمين صفصافتين

وخاتلت مريدك لتختلي بأناك

** إزهد في المؤجل يا صنو الغمام

خلوتك الجسد الساقي قبتك الحرف المائل

والطرف الآخر للكون

جنات أناك.(الديوان. ص: 293- 292)

وتعضد فلسفة التجلي هذه، ألفاظ مزدانة ب”حروف الأعالي”، منها ما ورد في العنوان، و منها ما ارتبط بالقصائد من مشتقات الأعالي ومعلقات

الأعالي، ومنها ما ذكر تباعا بين(ص: 8/2 )، وما استتبع ذلك من باقيات الحروف والألفاظ، من قبيل:

معلقة، حروف الأعالي، معلقة حروف سجلماسة ودلالاتها، العاشق للأعالي، حكمة الأعالي، المعلق، معلقتي، إلى معلقتي من لحم ودم. تنضاف إليها من معلقة الأطلال الأعالي:

أبتغي حروف الأعالي، خذ حروف الأعالي، ارفع راية قلبك، سأملي عليك، طافحا يعلو، سرر مرفوعة، فسبح باسم ربك الأعلى، الكواكب، كواكب السماء، لا زال شامخا، سل ذاكرة الماء العالق، من أعلاها إلى طنطنها. قبل أن يختتمها الشاعر، على صفحة الغلاف الخلفي، بقوله “عبد الله الطني عاشق الأعالي”.

أما “مرثيات لطيور سجلماسة أحببتها”(الديوان. ص: 256)، فيمكن اعتبارها معلقات ملحقات، يستحضر فيها الشاعر ثلاثة أسماء سامقة، نعدها رائدة الأعالي. ويتعلق الأمر بالطائر الذي مات حالما، وطائر النيف، وهدهد الخلوات. يقول في حق هؤلاء الرواد الثلاثة:

ثلاثة

ثلاثة

ثلاثة

يتشابهون

يتشابهون

في أقدارهم وأعمارهم

في الحياة وفي المماة( الديوان. ص: 286)

وبين بداية “معلقات سجلماسة” ونهايتها، يكون الشاعر قد تربع على عرش مقامات الأعالي، بدءا من عتبة حروف الأعالي، وانتهاء بعاشق الأعالي، كما وسم نفسه بذلك.

في التجلي المكاني :

يبدأ التجلي المكاني بما يمكن أن نسميه طللية “معلقة سجلماسة حروف الأعالي”، وهي عبارة عن مبتدأ وخبر، تتوسطهما جوهرة العقد سجلماسة، مكز أعالي المعلقات، وأعالي حروف الأعالي، في تركيبة إضافية، تفيد التعريف والتوضيح والإبانة والانتماء. وبذلك تكون سجلماسة قد توسطت بين علوين: علو المعلقات وعلو حروف الأعالي، كمكان “مؤنث يعول عليه”، ( كما يقول الشاعر في الأهداء على لسان محيي الدين ابن عربي)، ، وهو عبارة عن دفتر جماع للذكريات العزيزة، ذات الأبعاد النفسية والاجتماعية والتاريخية والحضارية. ف”العين التي لا تعشق الأمكان والمدائن التي مرت بها لا يعول عليها”( الديوان ص: 1)، ولعل هذا كان دأب الشعراء في معلقاتهم. ولئن علقت هذه التمظهرات الشعرية، ببعضها، فإنها مشدودة إلى الإنسان في حركته مع الزمان والمكان. يقول الشاعر في أولى تجلياته الشعرية، معبرا في عشق مثير، عن تداخل الزمان والمكان:

دخلت خدرها فجرا

ولا زال كحل الليل يرفل في جفنيها

وعطر الفجر القادم من سفر الشمس

يجتاح الواحة يحتل ثناياها

كانت ولا أبهى،

بهذه القيمة الفضائية، لن تكون سجلماسة إلا جديرة بالتأمل والتذكر والتغني، لما لها في الجمال والقداسة من نصيب. وعلى غرار جودة أشعار المعلقات الجاهلية، العالقة بأستار الكعبة، فإن معلقات سجلماسة، بأرضها ومائها وسمائها،بقلاعها وعقودها النفيسة، لن يكون حظها من التجلي أقل من أن تعلق بالقلوب والأذهان. وسواء تعلق الأمر بملفوظ علقت المعلقات أو علقت، فإن لها من القيمة الأدبية والفلسفية والجمالية ما يؤهلها لتكون ذخيرة للشعر، ومفخرة للشعراء القدامى والمحدثين.

ومن جميل الصدف، أن المعلقات التي كانت تسمى بأسماء شعرائها، من قبيل معلقة امرئ القيس، ومعلقة عمرو ابن كلثوم، ومعلقة زهير، وغيرها من المعلقات السبع، فإن معلقات سجلماسة لا تقل جودة، حين سميت باسم المكان، احتفاء به، بأحداثه وشخوصه وزمكانه، واحتفالا بعاشقه. وبذلك يكون الشاعر قد ربط في تجلياته المختلفة، بين خصوصية تجربته الفكرية والوجودية، وبين خصوصية حياة أهل سجلماسة بتعدد لغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، فيكون بالتالي قد صالح

بين الفلسفة والشعر، وارتقى بسجلماسة وأهلها من عالم طاله النسيان إلى عالم مفعم بالحياة والطهر والفضيلة.

وختاما أقول:

إن الشاعر حين يؤتى محبة الحكمة، فقد يؤتى شعرا كثيرا وعلوا كبيرا.

د. عمرو كناوي/ باحث وناقد من المغرب